مئوية يوسف شاهين .. عندما يحالفك الحظ لمشاهدة فيلم ليوسف شاهين، فأنت لا تذهب إلى مكان واحد، بل تعبر أكثر من عالم في اللحظة نفسها. تدخل معرضًا كونيًا للوحات نادرة، لوحات حقيقية من لحم ودم، حيث تتحول الصورة إلى كادر نابض بالحياة، وكأن فنانًا عالميًا قد رسمه بأنامله لا بعدسته.

بقلم /ماريان مكاريوس

عند شاهين، الكادر ليس مجرد ترتيب بصري، بل رؤية تشكيلية كاملة، لها روحها وإيقاعها الداخلي.

وما إن يلتقط جهازك السمعي تفاصيل المشهد، حتى تفاجئك موسيقى غير معتادة، موسيقى فريدة تشبه كونشرتو عزفيًا لموسيقار عظيم، لا تأتي لتزيّن الصورة، بل لتجادلها، وتكمل معناها، وتفتح أبوابًا خفية في وجدان المتلقي. ثم تنتقل، دون أن تشعر، إلى حكاية قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها مشبعة بصياغة فلسفية عميقة، تطرح أسئلة الوجود، والهوية، والحرية، والإنسان. هكذا صنع يوسف شاهين السينما: رؤية قبل أن تكون صورة، وفكرة قبل أن تكون حكاية.

أربعة وأربعون فيلمًا روائيًا، بخلاف أفلامه الوثائقية، هي حصيلة مشوار فني صدامي، ومتمرّد، جعل من الفيلم فعل تفكير لا مجرد تسلية بصرية. يوسف شاهين، المولود عام 1926، هو ابن المدينة العظمى الكوزموبوليتانية: الإسكندرية. تلك المدينة التي احتوت في جوفها كل الأطياف، وكل الأجناس، لغات متعددة، وثقافات متباينة، صنعت خليطًا إنسانيًا فريدًا انعكس بقوة على تكوين أبنائها، وكان “جو” أحد أنقى تجليات هذا الخليط.

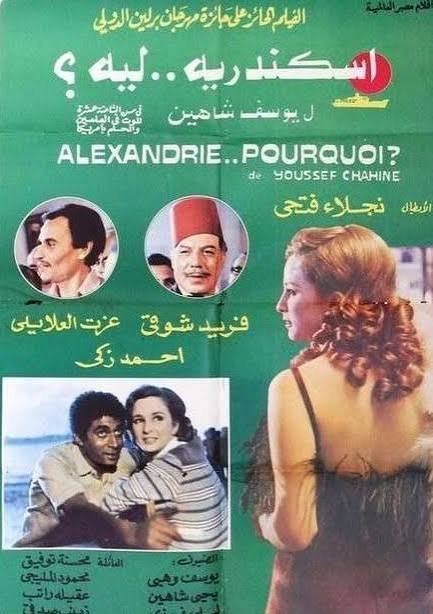

ظل ولاء شاهين للإسكندرية حاضرًا بقوة في رؤاه السينمائية، في المكان والروح معًا، حتى أفرد لها ثلاثيته الشهيرة: إسكندرية… ليه؟، إسكندرية… كمان وكمان،و إسكندرية نيو يورك. حيث تحولت المدينة إلى بطل موازٍ، وإلى ذاكرة مفتوحة، وسؤال دائم عن الهوية والانتماء.

ومنذ عودته من دراساته السينمائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت ثورة يوسف شاهين الحقيقية على السائد. الفيلم الذي نفّذه في مطلع الخمسينيات(بابا أمين) لم يكن امتدادًا لما هو قائم، بل قطيعة واعية معه. جاء مختلفًا في لغته، وفي اعتماده على الخدعة والمؤثرات البصرية التي لم تكن مألوفة آنذاك. اختار قصة ذات أصل أجنبي، لكنه أعاد صياغتها بروح مصرية خالصة، فخرجت خلطة فنية مميزة أعلنت منذ البداية عن مخرج لا يشبه أحدًا.

وكعادته التي ستتحول إلى سمة أسلوبية، لم يفصل شاهين بين الروائي والوثائقي. ففي بابا أمين (1951)، وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين، لم يكتفِ بالحكاية، بل وثّق طقوس شهر رمضان الكريم في مصر، وأجواءه اليومية، وشوارعه، وناسِه، في صيغة بصرية ذكية غير مباشرة. ثم انتقل في فيلمه التالي( ابن النيل) إلى توثيق فيضان النيل قبل بناء السد العالي، ليترك شهادة سينمائية نادرة على لحظة تاريخية لم تعد موجودة.

وتأتي محطة فيلم (باب الحديد) لتؤكد عبقرية شاهين الواقعية؛ حيث وثّق يوميات عمال السكك الحديدية والركاب، وصوّر الفيلم داخل محطة رمسيس، التي كانت تُعرف قديمًا باسم باب الحديد.

هناك، تحولت المحطة إلى مسرح إنساني ضخم، تتقاطع فيه الطبقات، والرغبات، والهزائم الصغيرة، في عمل يكشف مبكرًا عن تأثر شاهين العميق بالمسرح، وبالتراجيديا تحديدا!

كان يوسف شاهين قارئًا نهمًا للفن المسرحي، دارسًا لبنائه، ومفتونًا بالتراجيديا بوصفها جوهر الصراع الإنساني. لذلك لم تكن نهايات أفلامه إغلاقًا للحكاية، بل بدايات جديدة، أيقونات مفتوحة على التأويل. ولم يتردد أبدًا في الاقتراب من المسكوت عنه اجتماعيًا؛ ففي( الأرض) تناول العلاقات الجنسية المحرّمة داخل الريف كجزء من بنية القهر الاجتماعي، بينما في( منورة بأهلها) قدّم رصدًا قاسيًا للحياة اليومية في قاهرة المعز، متنبئًا بما سيصيب المدينة من عشوائية وانهيار لمجد حضاري عريق.

أفلام يوسف شاهين لا تقل أهمية عن الملاحم الكبرى في التاريخ الإنساني؛ عن الإلياذة والأوديسة، وعن الحرافيش لنجيب محفوظ. فهي ملاحم سينمائية ترصد صراع الإنسان مع السلطة، ومع الفقر، ومع الهزيمة، ومع ذاته.

ومع ذلك، وُصفت أعماله ظلمًا بأنها غير جماهيرية أو قليلة الشعبوية، وهو توصيف لا يصمد أمام الزمن. فأفلام شاهين تشبه المعدن النفيس أو القطعة الأثرية؛ كلما مرّ عليها الوقت ازدادت قيمة، وازداد بريقها.

في عودة (الابن النضال) ، بدا شاهين كمن يكتب نبوءة مبكرة. كانت مصر خارجة من نكسة 1967، مثقلة بالهزيمة، فيما كانت فكرة الوحدة العربية تتفكك، وينفضّ الأشقاء من حولها. التقط شاهين هذا التفكك مبكرًا، وعبّر عنه من خلال صراع العائلة والسلطة والعودة المستحيلة إلى البيت الأول، وكأن الفيلم مرثية لحلم جماعي انكسر قبل أن يكتمل.

ثم تأتي إسكندرية… ليه؟ كهدنة ذاتية وفكرية، وسابقة غير معهودة في السينما المصرية: مخرج يكتب ويعرض سيرته الذاتية داخل فيلم روائي. لكنها لم تكن سيرة فرد فقط، بل سيرة وطن. فحياة يوسف شاهين، بتناقضاتها وأسئلتها، حملت في طياتها هوية دولة عظيمة، تاريخها ضارب في عمق الوجود، لكنها تعرّضت لتدهور ثقافي وفكري قاسٍ. وهو إذ يغوص في ذاته، كان يُسقِط أفكاره وهواجسه على حال مصر، وعلى الإسكندرية خصوصًا.

ويبلغ هذا الاشتباك الفكري ذروته في (المصير) ، أحد أعظم الأفلام الفلسفية في تاريخ السينما العربية. من خلال مملكة الأندلس وشخصية الفيلسوف( ابن رشد) ، قدّم شاهين دفاعًا شجاعًا عن العقل وحرية الفكر في مواجهة الإرهاب والتطرف والظلامية. لم يكن الفيلم حكاية تاريخية بقدر ما كان خطابًا معاصرًا يحذّر من تكرار المأساة كلما أُقصي العقل وأُحرقت الفلسفة.

الحقيقة أن الكلمات لا تكفي للإحاطة بمجمَل أعمال يوسف شاهين. فكل فيلم من أفلامه يحتاج إلى صفحات من الدراسة، وقراءات متعددة لفلسفة عميقة وصورة ممتعة، تجمع بين السينما، والمسرح، الموسيقى، والتاريخ، في عمل فني واحد نادر التكوين.

إن مرور مائة عام على ميلاد هذا الفيلسوف، المخرج، والمتمرّد الكبير يوسف شاهين، ليس مجرد ذكرى، بل دعوة صريحة لإعادة اكتشافه، وتمجيده بوصفه أحد أعظم من جعلوا من السينما قدرًا فكريًا، ومن الصورة فعل مقاومة وجمال في آن واحد.